В 1948 году в Париже была принята Всеобщая декларация прав человека, которая стала важнейшей вехой в истории человечества. Но что стоит за этими словами? Как они были восприняты в разных уголках мира, и как они изменили жизнь людей в России? Чтобы глубже понять это явление, можно обратиться к концепциям, сформировавшимся в умах и сердцах граждан, которые активно участвовали в социальных переменах.

Исторически, права человека появились как ответ на угнетение и наслоение авторитарных режимов. На российском контексте это явление стало особенно заметным в конце XIX — начале XX века, когда в обществе стали возникать идеи социального равенства и личной свободы. В этот период многие из просветителей и революционеров начали поднимать вопросы прав человека, активно вливаясь в общественно-политическую жизнь. Их философские идеи трактовали право на свободу как неотъемлемую часть человеческого существования, что стало основой для борьбы против тирании.

Примером может служить жизнь и деятельность таких фигур, как Лев Толстой. Его философия непослушания власти и настойчивое стремление следовать моральным принципам вдохновляли множество людей, стремящихся к социальным переменам. Толстой считал, что для достижения истинной свободы необходимо остановить гонения на личность, порождаемые деспотическим мышлением. Эти идеи стали пронизывать умы последующих поколений, спровоцировав политическую активность, особенно среди молодёжи.

Сравнение подходов к правам человека в России и на Западе показывает, насколько эти идеи видоизменялись в зависимости от исторических условий. В Европе права человека развивались в контексте свержения феодализма и утверждения демократических институтов, в то время как в России они стали предметом борьбы за освободительные движения, часто сталкиваясь с жесткими репрессиями. Это различие происходит из глубоких корней культуры, где коллективизм успешнее развивался, чем индивидуализм.

Общественные ролевые модели, формируемые в процессе борьбы за права, стали важным элементом в воспитании подрастающего поколения. Молодёжь той эпохи, вдохновленная идеями о праве, активно участвовала в дискуссиях, наполняя их новым содержанием. Главным вопросом для них стало: что значит быть свободным? Актуальные на тот момент политические дебаты были не просто интеллектуальными упражнениями, но действиями, направленными на изменение социальной структуры.

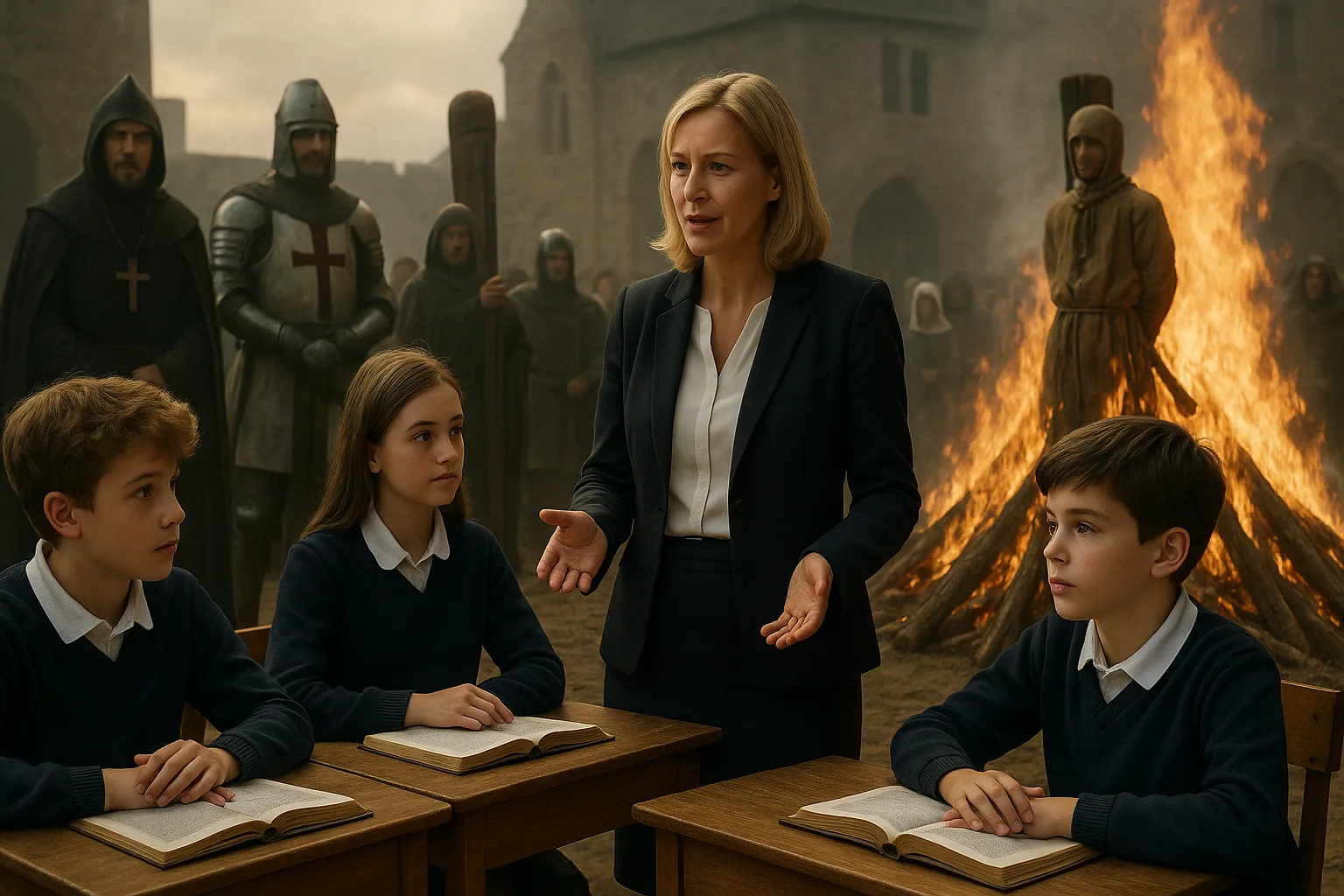

Современное общество России продолжает нести в себе эти же вопросы, однако задания современного исторического и социального образования заключается не только в передаче знаний об истории прав человека, но и в их обсуждении в актуальном контексте. Как можно объяснить молодёжи концепцию прав человека в условиях, когда многие из них воспринимают её лишь как абстракцию? Необходимо привести конкретные примеры: обсуждать события как текущие, так и исторические, подчеркивая их значение для становления гражданского общества.

В этом свете важно, чтобы учителя истории и социальных дисциплин развивали критическое мышление у своих учеников. Обсуждение практических примеров защиты прав человека, а также способов, которыми люди могут проявлять свою гражданскую позицию, становится основополагающим аспектом.

Подводя итог, можно констатировать, что понимание прав человека как важного компонента гуманного общества во многом формировалось через уникальные и яркие фигуры, которые служили отражением общественного запроса на свободу и равенство. Таким образом, позитивное взаимодействие с этими парадигмами не только углубляет понимание прошлого, но и создает необходимые предпосылки для формирования устойчивого будущего, в котором права человека будут восприниматься не как простое законодательное требование, а как базовая ценность, поддерживающая внутреннюю гармонию при движении к прогрессу.